投資を始める前に

ポートフォリオを組む Day22

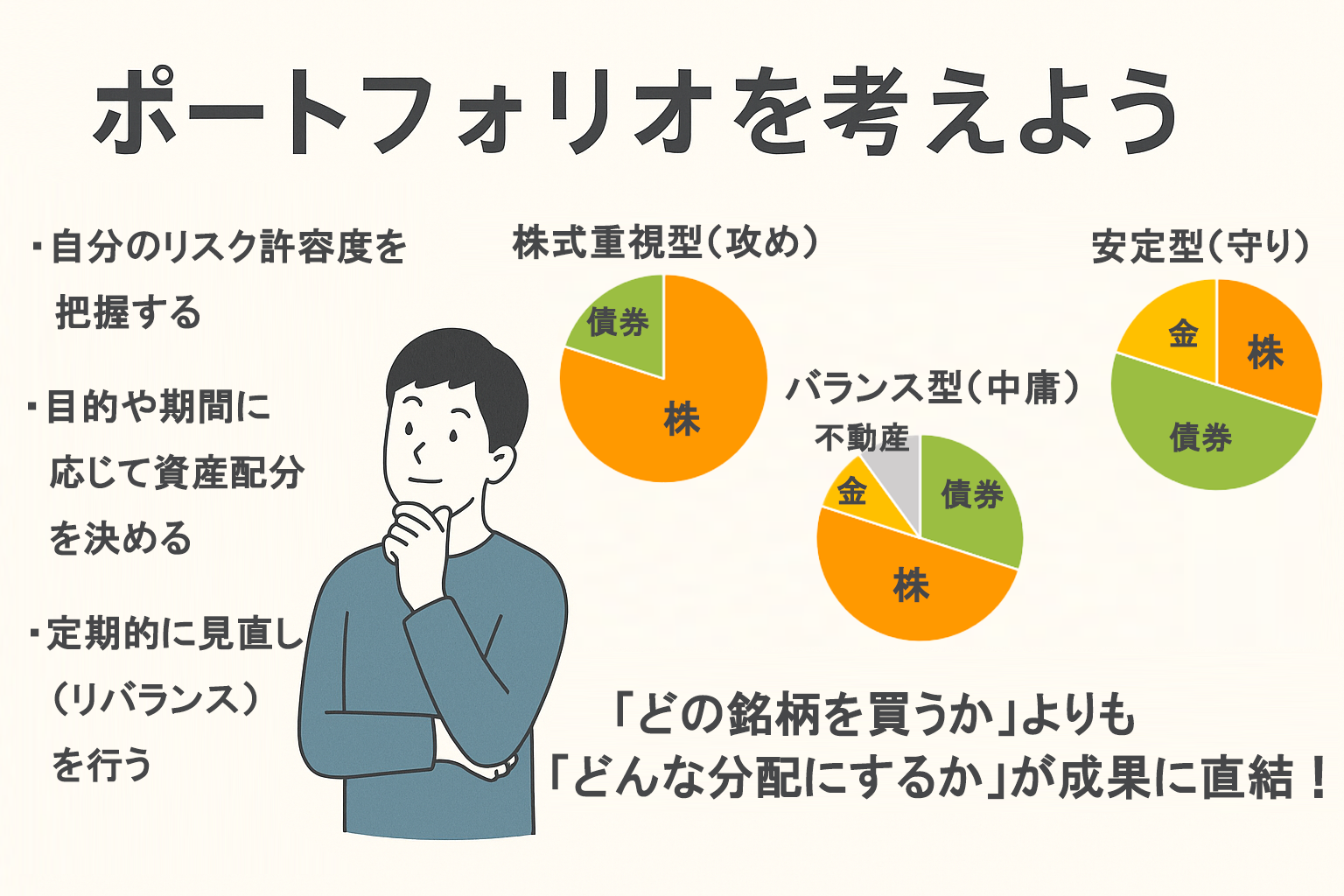

投資を始めると、多くの人は「どの株を買えばいいのか?」「どのファンドが儲かるのか?」といった具体的な銘柄探しに意識を向けがちです。もちろん商品選びは大切ですが、それ以上に投資成果を左右するのが「ポートフォリオ」、つまり資産配分です。これは「どの資産クラスに、どの割合で投資するか」を決める戦略であり、投資の世界では「資産配分が成果の大部分を決める」と言われています。

なぜポートフォリオが重要なのか?

経済学や金融工学の研究では、短期的な値動きよりも、長期的な運用成果は「どの資産にどれくらい投じたか」で大きく変わることが示されています。株式、債券、不動産、金(ゴールド)、さらには近年では仮想通貨なども選択肢となっていますが、それぞれリスクとリターンの性質が異なります。

たとえば、株式は高リターンを狙える一方で価格変動も大きい。逆に債券は安定性が高いもののリターンは控えめです。異なる特徴を持つ資産を組み合わせることで、全体としてのリスクを下げ、より安定した成績を目指せるのです。これは「分散投資」の一種であり、投資の基本的な考え方の一つでもあります。

代表的なポートフォリオの例

初心者が参考にしやすい代表的な資産配分の考え方をいくつか見てみましょう。

安定型(守り):株式30%、債券50%、金20%

老後資金の保全や、リスクを抑えた運用を優先する層に適しています。大きなリターンは狙いにくいですが、安定性が高い構成です。

株式重視型(攻め):株式80%、債券20%

成長志向が強く、長期間投資できる若年層に向いています。リターンは大きく期待できますが、暴落時のダメージも大きくなります。

バランス型(中庸):株式50%、債券30%、不動産10%、金10%

リスクとリターンのバランスを取りたい人向け。複数の資産に分散させることで大きな下落リスクを和らげます。

ポートフォリオを組むときの3つのステップ

- 自分のリスク許容度を把握する

投資額が一時的に10〜20%減ったときに耐えられるかを考えてみましょう。リスクを取れる範囲は人それぞれであり、年齢や資産状況によっても変わります。 - 目的や期間に応じて配分を決める

老後資金なら「安定型」、余裕資金なら「株式重視型」、教育資金なら「バランス型」など、目的に応じて適切な割合を考えます。 - 定期的に見直す(リバランス)

時間が経つと、株価上昇や債券価格の変動で最初に決めた割合が崩れます。年に1回程度リバランスを行い、元の配分に戻すことが大切です。

まとめ

投資では「どの銘柄を買うか」に目が行きがちですが、実際には「どんな配分にするか」の方が成果に直結します。資産を複数に分け、リスクをコントロールしながら長期で運用することこそが、安定した資産形成のカギです。

👉 ポートフォリオは投資の設計図です。しっかりと土台を固めて、自分に合った資産配分を設計しましょう。

出典参考

Brinson, Hood, Beebower (1986) “Determinants of Portfolio Performance”

金融庁「資産運用シミュレーション」

日本証券業協会「投資の基礎知識」