投資を始める前に

分散投資の重要性 Day19

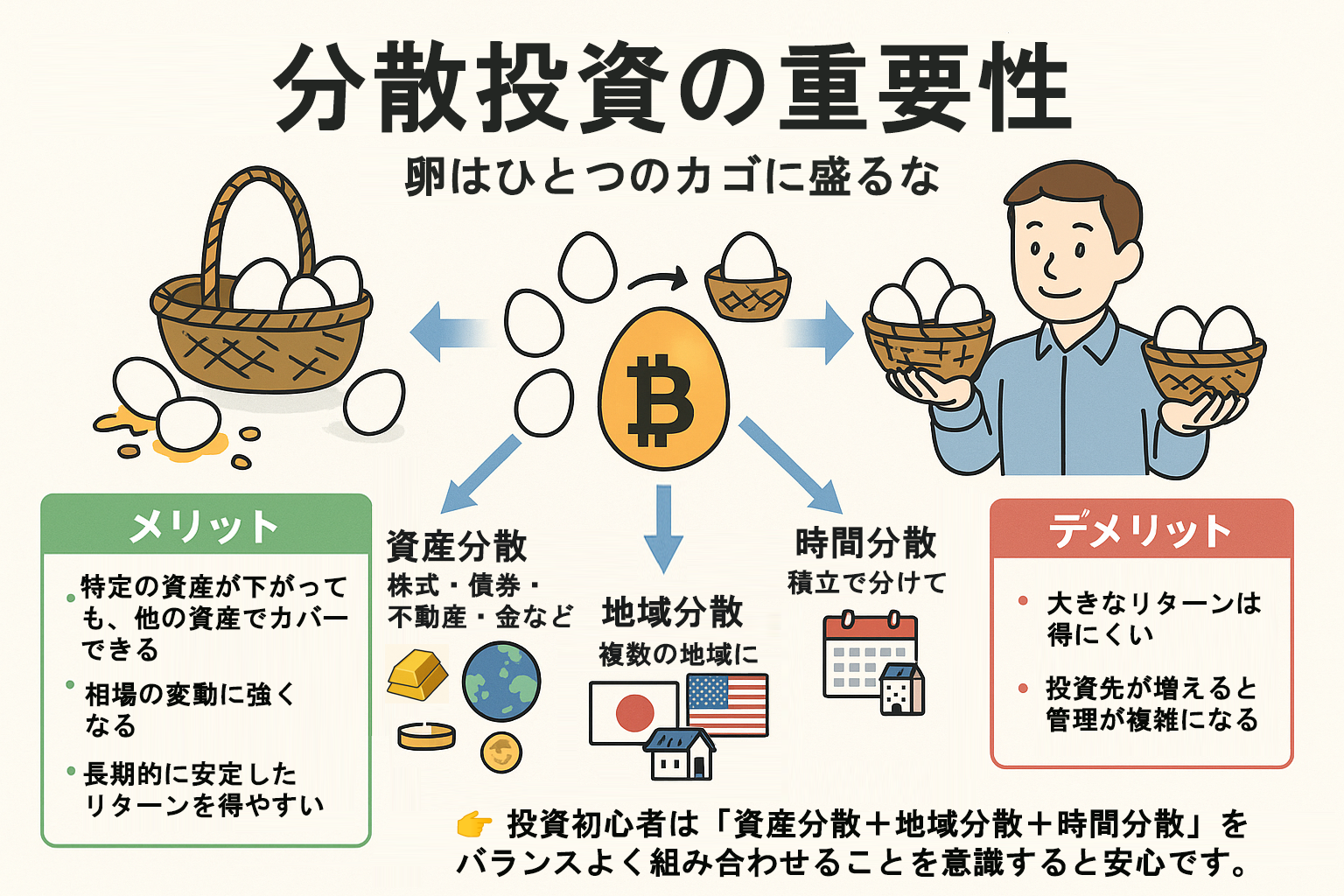

投資の世界には有名な格言「卵は一つのカゴに盛るな」があります。Day7でも触れたように、分散投資は投資家が大きな損失を避けるための基本的な考え方です。しかし、実際の投資戦略では、単に「複数の商品を持つ」だけでなく、より深く応用的に分散を設計する必要があります。ここでは、資産分散・地域分散・時間分散をさらに掘り下げ、長期的な資産形成にどう活用できるかを考えていきます。

資産分散の応用

資産分散とは、株式・債券・不動産・金・仮想通貨など異なる性質を持つ資産を組み合わせることです。応用的な視点としては「相関性」に注目することが重要です。

- 株式と債券は、景気拡大期には株式が好調、景気後退期には債券が安定しやすい傾向があります。

- 金やコモディティは、株式市場が不安定なときに資金が流れ込み、逆相関の関係になることもあります。

- **新しい資産クラス(仮想通貨など)**は変動が大きいものの、従来の資産と違う値動きをする場合があり、リスク調整後リターンを改善する可能性があります。

相関性の低い資産を組み合わせることで、全体のリスクを下げながらリターンを追求できます。

地域分散の応用

日本株や日本の不動産だけに投資すると、国内の景気や人口動態に強く依存してしまいます。応用的な分散として、米国株・欧州株・新興国株など地域を分けて投資することが重要です。

- 米国市場:世界経済の中心であり、S&P500は長期的に安定したリターンを提供してきました。

- 新興国市場:人口増加や経済成長が期待できる一方、政治的リスクや通貨リスクも大きい。

- 世界株インデックス(MSCI ACWIなど):先進国と新興国を広くカバーすることで、自動的に地域分散が実現できます。

地域をまたいで投資することで、一国の経済状況や為替リスクに左右されにくくなります。

時間分散の応用

一度にまとまった金額を投資する「一括投資」はリターンのブレが大きくなりがちです。応用的には ドルコスト平均法 を用いた積立投資が有効です。

- 価格が高い時は少なく買い、価格が安い時は多く買うことで平均購入単価を抑えられます。

- 投資を習慣化できるため、感情に左右されにくくなるのも大きな利点です。

さらに、年に1回などの頻度で「リバランス」を行い、資産配分を初期設計に戻すことも、時間をかけた分散投資の一環といえます。

分散投資のメリット

• 特定の資産が下がっても、他の資産でカバーできる

• 相場の変動に強くなる

• 長期的に安定したリターンを得やすい

分散投資のデメリット

• 大きなリターンは得にくい

• 投資先が増えると管理が複雑になる

分散投資の誤解と注意点

分散投資は「損を完全に避ける方法」ではありません。世界的な金融危機のように、株・債券・不動産が同時に値下がりすることもあります。ただし、その場合でも資産を一つに集中していた場合と比べて、被害を抑えられる可能性が高いのです。

また、過度に分散しすぎると管理が煩雑になり、リターンが平凡化する点にも注意が必要です。あくまで「自分のリスク許容度に合わせたバランス」を意識しましょう。

まとめ

分散投資は「勝ち続けるため」ではなく「大きく負けないため」の戦略です。資産、地域、時間という3つの軸を応用的に活用することで、長期的な資産形成に安定感をもたらします。投資の世界では、いかに損失を小さく抑えるかが成功の鍵。そのための有効な武器が分散投資なのです。

📚 出典

- 金融庁「投資の基本」

https://www.fsa.go.jp/teach/ - 日本証券業協会「分散投資とは」

https://www.jsda.or.jp/ - Morningstar「資産分散とリスク管理」

https://www.morningstar.co.jp/