京都の世界遺産を学ぶ30日

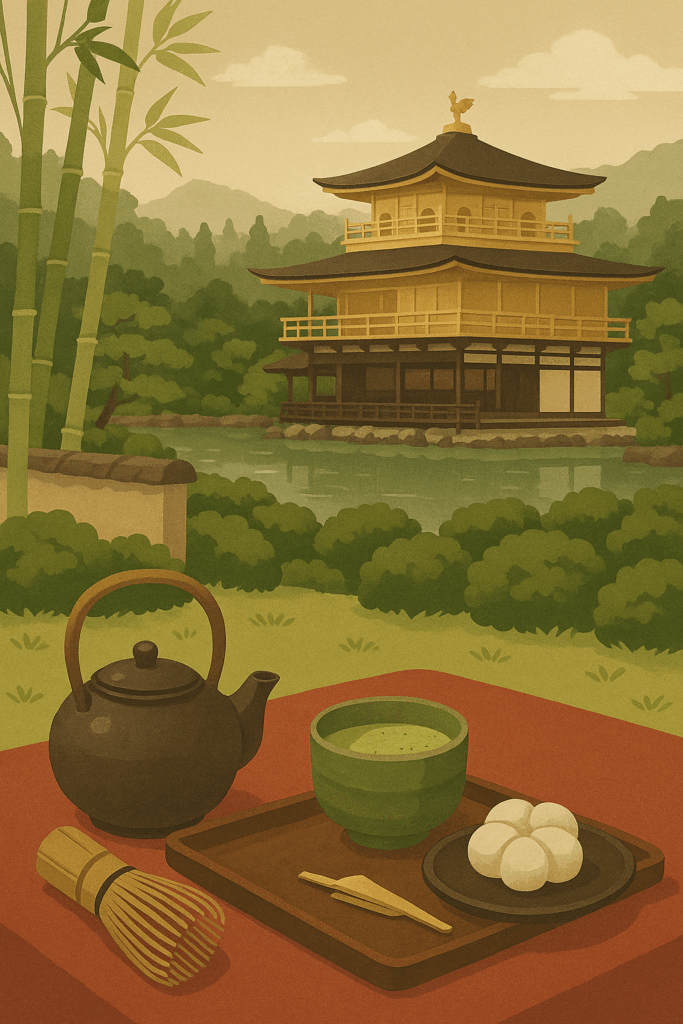

Day25「京都の世界遺産と茶文化」

こんにちは。「京都の世界遺産を学ぶ30日」シリーズの25日目です。

今回は、千利休に代表される 茶道文化と世界遺産の関わり をテーマに取り上げます。

京都と茶道の歴史

茶は9世紀、最澄や空海らによって中国から伝わりました。その後、臨済宗の僧・栄西が宋から持ち帰った抹茶法が広まり、禅寺での修行や儀式に取り入れられます。

室町時代には将軍・足利義政が東山文化の一環として茶を愛好し、簡素さと精神性を重んじる「わび茶」が発展しました。そして16世紀、千利休によって茶道の形が完成され、以降日本文化の核心の一つとなります。

世界遺産と茶の関わり

龍安寺

石庭の静寂と「わび・さび」の精神は、茶道の思想と深く共鳴しています。枯山水庭園は茶席の空間美と共通点を持ち、精神文化を体現する場といえます。

西芳寺(苔寺)

夢窓疎石が作庭した苔庭は、利休の茶道における「自然と調和する美」の源泉とされています。

銀閣寺

足利義政が築いた東山文化の中心地。書院造や庭園美は、茶室建築や茶の湯の美意識へとつながりました。

二条城

茶会は政治交渉の場でもありました。城内でも格式ある茶会が開かれ、武家文化と茶道が結びついたことがわかります。

茶道と庭園の結びつき

茶室や露地庭(ろじにわ)は、訪れる人を日常から切り離し、茶の世界へと誘う役割を果たします。京都の世界遺産に残る庭園は、こうした茶の美意識と共鳴し、訪れる人に「非日常の体験」を提供してきました。

庭園を歩き、茶室に入るという一連の流れは、そのまま「心を整える行為」であり、世界遺産の景観そのものが茶道の精神を支えてきたのです。

茶文化の現代的意義

茶道は単なる作法ではなく、人と人が向き合う礼節の文化であり、自然と調和する美意識です。京都の世界遺産を訪れると、その背景に茶道が培った価値観が息づいていることに気づきます。

現代でも、宇治の茶畑や町家茶室での体験は、観光と学びの両面で人気があります。世界遺産を巡る旅に茶文化を加えることで、より深い理解が得られるでしょう。

まとめ

京都の世界遺産は、寺社や庭園を通じて「茶道文化」と密接に結びついています。千利休が完成させたわび茶の精神は、龍安寺の石庭や銀閣寺の庭園、西芳寺の苔庭などに共鳴し、日本文化の核心を形づくってきました。

次回は「Day26:京都の世界遺産と仏像文化」を取り上げます。仏像の美と信仰がどのように受け継がれてきたのかを探っていきましょう。

出典

- 京都市公式観光情報「京都観光Navi」

- 文化庁「古都京都の文化財」

- 裏千家公式「茶道の歴史」