最初は謎だよね!よく聞くビジネス用語

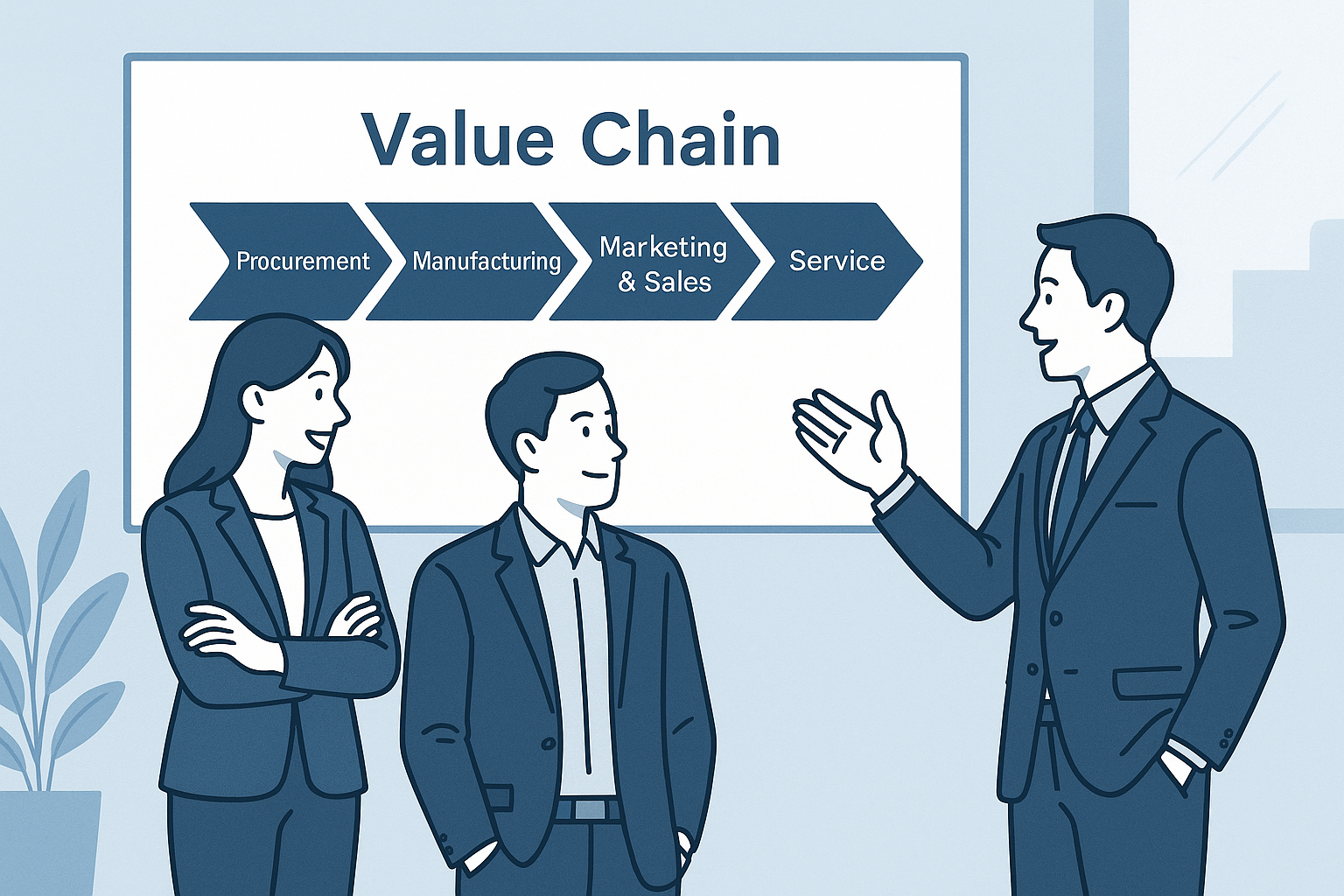

Day10:バリューチェーン ― 価値が生まれる流れを理解する

「バリューチェーン(Value Chain)」という言葉は、経営やマーケティングの教科書でよく見かける用語です。

でも最初に聞いたとき、「なんだか難しそう」「結局、何のこと?」と思った方も多いのではないでしょうか。

バリューチェーンとは、商品やサービスが顧客に届くまでのプロセスを「価値の流れ」としてとらえる考え方のこと。

1985年に経営学者マイケル・ポーターが提唱し、企業の競争力を分析するための基本的なフレームワークとして広く使われています。

🔹 簡単に言うと「価値を生む流れ」

たとえば、あなたが「スニーカー」を販売している会社だとします。

バリューチェーンでは、スニーカーが作られ、顧客の手に届くまでの全工程を次のように整理します。

- 仕入・調達(材料を集める)

- 製造(商品を作る)

- 物流(店舗や倉庫に運ぶ)

- 販売・マーケティング(顧客に知ってもらう)

- アフターサービス(購入後のサポート)

この一連の流れが「価値(Value)」を生み出す“チェーン(連鎖)”になっていることから、バリューチェーンと呼ばれます。

つまり、商品が完成するまでの“全ての工程が価値を生み出す”という発想です。

🔹 主活動と支援活動

ポーターは企業活動を「主活動」と「支援活動」に分けて整理しました。

- 主活動:製造、物流、販売、サービスなど、直接的に価値を生む活動。

- 支援活動:人事、経理、技術開発、調達など、主活動を支える活動。

たとえば、製品の品質を上げるための研究開発や、働きやすい職場環境を整える人事も“間接的に価値を生み出す”要素なのです。

この視点で企業を分析すると、「どの工程が強みになっているのか」「どこを改善すれば利益が上がるのか」が明確になります。

🔹 バリューチェーンの実践例

たとえば、ユニクロのようなSPA(製造小売業)モデルでは、企画から製造・販売までを自社で一貫して行うことで、品質とコストのバランスを最適化しています。

これはまさに「バリューチェーン全体を自社でコントロールすることで、独自の価値を生み出している」例です。

また、IT企業では「顧客データの分析」「サポート体制の強化」など、デジタルを活用した新しいバリューチェーンを構築することで競争力を高めています。

🔹 よくある誤解

「バリューチェーン=製造業の考え方」と思われがちですが、実はサービス業にも応用できます。

たとえばホテル業なら、「予約 → 宿泊 → 食事 → 退館後のフォロー」までの一連の流れがバリューチェーンです。

どの段階で顧客が最も満足し、どの部分に改善余地があるのかを把握することで、顧客体験(CX)全体の質を高められます。

🔹 まとめ

バリューチェーンとは、企業活動の全体を「価値を生み出す流れ」として可視化する考え方。

商品を作ることだけでなく、「仕入・販売・サポート」までが連動して価値を生み出しています。

この視点を持つと、自分の仕事がどの工程で価値を生み出しているのかが見えやすくなります。

「自分の仕事が誰のために、どんな価値を生んでいるのか」を意識する――それが、バリューチェーン思考の第一歩です。

📚 出典

- マイケル・E・ポーター『競争優位の戦略(Competitive Advantage)』

- 経済産業省「企業価値創造におけるバリューチェーン分析」

- Harvard Business Review “Understanding the Value Chain in Modern Business”