80年代歌謡曲について

Day1:イントロダクション ― 80年代歌謡曲の幕開け

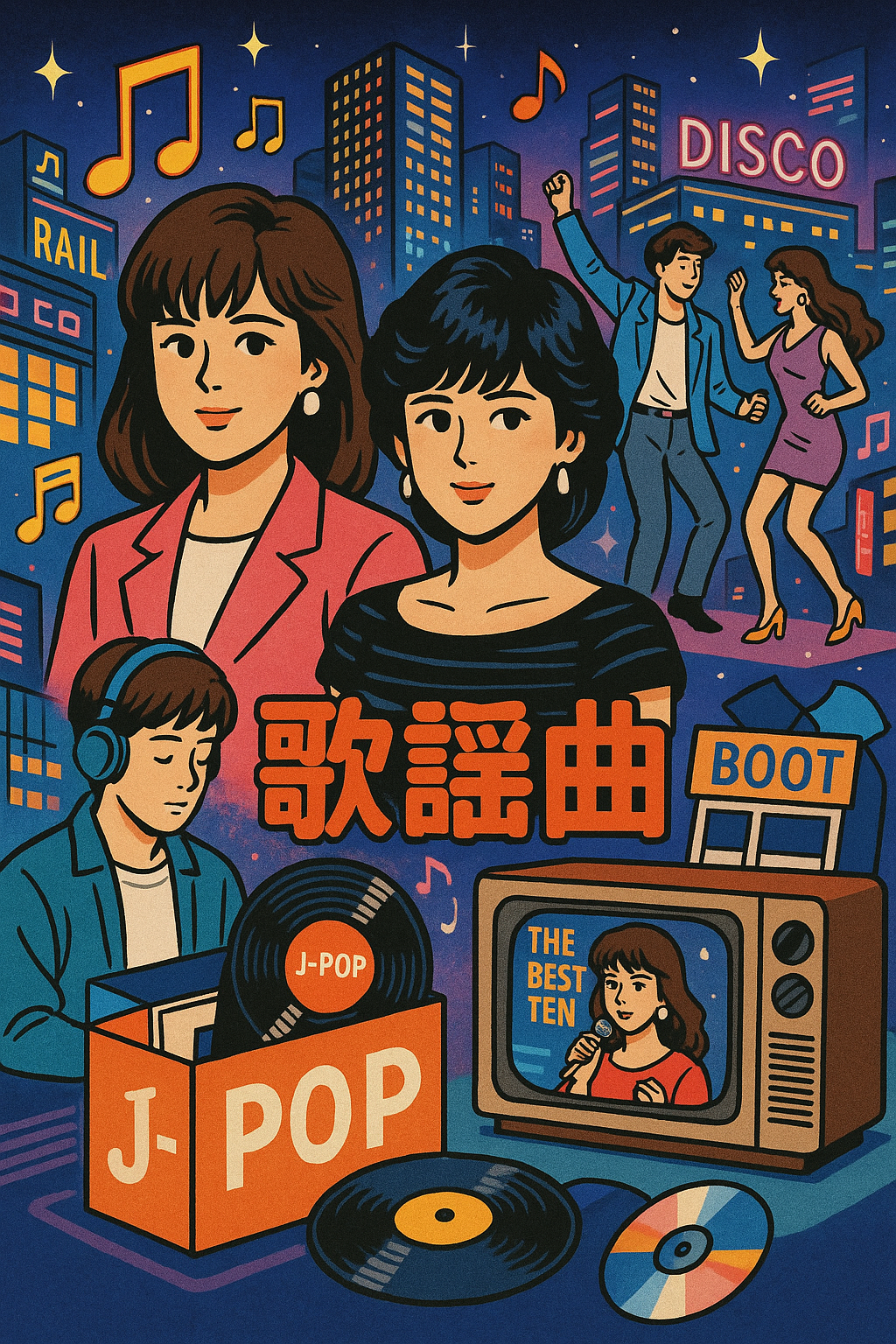

1980年代の日本は、経済的にも文化的にも大きな転換点を迎えた時代でした。高度経済成長を経て安定した豊かさを手に入れた社会は、やがて「バブル景気」と呼ばれる熱狂的な時期へ突入していきます。都市部には高層ビルが立ち並び、夜の街には色鮮やかなネオンが輝き、ファッションや消費文化は常に新しい潮流を生み出していました。

そんな時代の空気を色濃く反映し、人々の心に寄り添い続けたのが「歌謡曲」です。歌謡曲とは、戦後の流行歌から発展した日本独自の大衆音楽の総称で、演歌・ポップス・フォーク・ニューミュージックといった幅広いジャンルを内包する柔軟なカテゴリーでした。そのため「歌謡曲」とは単なる音楽の枠を超え、時代そのものの文化や価値観を映す鏡のような存在だったといえるでしょう。

アイドル歌謡の台頭と社会現象

80年代の歌謡曲を語るうえで欠かせないのが「アイドル歌謡」です。松田聖子や中森明菜、小泉今日子、中山美穂といったスターたちは、次々と鮮烈なデビューを果たし、瞬く間に国民的存在となりました。彼女たちのヒット曲はレコード店に長蛇の列を生み、また髪型やファッションは瞬時に若者の間に広まりました。

たとえば「聖子ちゃんカット」は美容院に注文が殺到し、街中に同じ髪型の女性があふれるほどでした。中森明菜のクールで大人びたイメージは、それまでの「清純派アイドル像」を刷新し、女性の自己表現や生き方に新しい選択肢を与えました。つまり、アイドルは「音楽を届ける存在」であると同時に、時代の空気を体現する“文化的アイコン”だったのです。

テレビが作り上げた「音楽の場」

80年代はまた、テレビ音楽番組の全盛期でもありました。『ザ・ベストテン』(TBS系)や『夜のヒットスタジオ』(フジテレビ系)は毎週木曜や月曜の夜に放送され、視聴率20%を超える人気を誇りました。

ランキング形式で最新ヒット曲を紹介する『ザ・ベストテン』では、歌手が生放送で全国中継に登場することも多く、予想外のハプニングや演出が話題となりました。松田聖子が雪の降る駅前から中継で歌うシーンや、チェッカーズが客席を飛び出してパフォーマンスする場面は、今なお語り草です。テレビは音楽を「聴くもの」から「体験するもの」へと拡張し、歌謡曲の社会的影響力を飛躍的に高めました。

街にあふれる音楽 ― 有線とカラオケ

音楽が生活に溶け込んでいたもう一つの背景には、有線放送やカラオケの普及があります。商店街や喫茶店、スナックでは常にヒット曲が流れており、人々は無意識のうちに最新の歌謡曲を耳にしていました。

カラオケは80年代に急速に広まり、学生や会社員が仲間と共に歌う娯楽として定着します。「聴く音楽」から「参加する音楽」へと歌謡曲が変化したのは、この時代ならではの大きな特徴でした。カラオケで歌いやすいメロディや共感できる歌詞を持つ楽曲がヒットしやすくなり、歌謡曲のヒット循環が強化されていきます。

グローバルな潮流との接続

80年代歌謡曲が単なる国内現象にとどまらなかったのは、当時の世界的な音楽トレンドを巧みに吸収していたからです。シンセサイザーやリズムマシンの導入により、サウンドはよりモダンに進化しました。ユーロビートのビート感、AORやR&Bを思わせる洗練されたコード進行、さらにディスコカルチャーとの結びつきが、従来の歌謡曲に新しい彩りを加えました。

その結果、日本の歌謡曲は「親しみやすさ」と「都会的な洗練」を同時に持つ音楽として成長し、後のシティポップ再評価やJ-POP誕生への道筋をつけたのです。

歌謡曲が残したもの

80年代の歌謡曲の魅力は、わかりやすく口ずさめるメロディと、誰もが共感できる歌詞にありました。恋愛や失恋、友情や夢といった普遍的なテーマは、世代を超えて人々の心に響きます。さらに、テレビ・ファッション・広告と連動した展開は、音楽を「文化現象」へと押し上げました。

こうして80年代は、歌謡曲がもっとも社会と密接に結びついた時代であり、現代に続く「日本の大衆音楽の基盤」を築いた時期だったといえるでしょう。これからの30日間で、その豊かな世界を具体的な楽曲やアーティストを通じて掘り下げていきます。今日から一緒に、あのキラキラとした80年代の音楽シーンへタイムスリップしてみましょう。

参考文献

- 田家秀樹『ヒットの正体 80年代歌謡曲の真実』講談社、2015年

- 馬飼野元宏『日本のヒット曲をつくった男たち』太田出版、2019年

- 朝日新聞デジタル「ザ・ベストテン、国民的番組の軌跡」2018年記事

- Yahoo!ニュース 特集「80年代歌謡曲が残したもの」2020年