80年代歌謡曲について

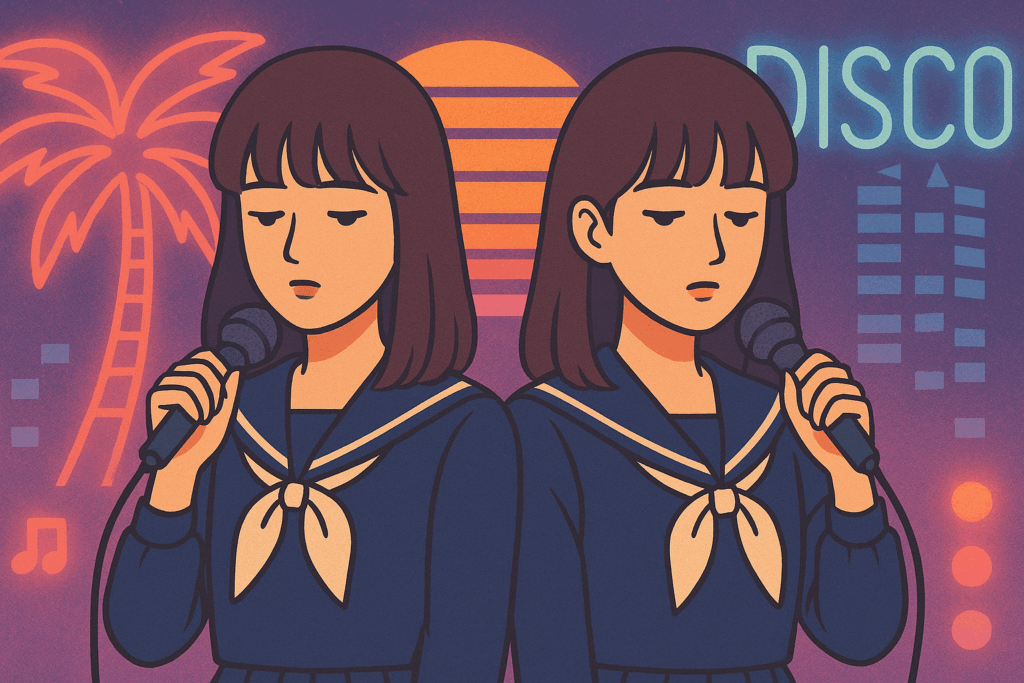

Day10:Winkと無表情の美学 ― ユーロビートの衝撃

1980年代後半、日本の音楽シーンに突如として現れたのが Wink でした。相田翔子と鈴木早智子による二人組ユニットで、彼女たちは従来の「アイドル像」を根本から覆す存在でした。明るい笑顔と親しみやすさを前面に出してきたアイドルの常識を破り、無表情でクールに歌い踊る姿は、多くの人々に衝撃を与えたのです。

無表情という革命

Winkの最大の特徴は「笑わないアイドル」でした。デビュー当初から、二人は笑顔を封印し、淡々と歌い踊るスタイルを貫きました。この無表情さは、バブル経済期の華やかさとは対照的に「クールさ」や「都会的な洗練」を象徴するものでした。

当時の若者にとって、それは新鮮でスタイリッシュに映り、特に女性ファンから強い支持を得ました。雑誌のインタビューでは「笑わないアイドルに逆に親近感を覚える」と語るファンも多く、彼女たちの存在は「アイドル=笑顔」という固定観念を打ち破ったのです。

「淋しい熱帯魚」とユーロビートの衝撃

Winkを語る上で欠かせないのが、1989年の大ヒット曲「淋しい熱帯魚」です。この曲は日本レコード大賞を受賞し、Winkを一躍トップアイドルへと押し上げました。

「淋しい熱帯魚」の特徴は、何といっても ユーロビートを大胆に取り入れたサウンド にあります。ヨーロッパ発のダンスビートを日本語の歌謡曲に落とし込んだことで、従来のアイドルポップとは一線を画す楽曲に仕上がりました。

当時のディスコシーンではユーロビートが流行しており、「ダンシング・ヒーロー」(荻野目洋子)などと並んで、バブル期の熱狂を象徴する一曲となったのです。

シンプルで個性的な振り付け

Winkのパフォーマンスを特徴づけたのは、その振り付けにもあります。派手で複雑なダンスではなく、手の動きやステップを最小限に抑えたシンプルな動きが多用されました。

しかし、その簡潔さが逆にインパクトを与え、当時の女子中高生たちがカラオケや学園祭で真似をするほどのブームを巻き起こしました。ここでも「わかりやすく真似できること」が大衆文化としての歌謡曲の強みを体現していたといえるでしょう。

ビジュアル戦略の勝利

Winkは音楽性だけでなく、そのビジュアルでも強い印象を残しました。白を基調としたゴシック調やクラシカルな衣装、落ち着いたメイクは、従来のカラフルで元気いっぱいのアイドル衣装とは正反対でした。

こうしたビジュアル戦略は、テレビや雑誌の特集で大きく取り上げられ、ファッションアイコンとしての地位も築きました。当時の若い女性たちは、彼女たちの衣装やメイクを真似し、「クールで大人っぽい女性像」を自分たちのスタイルに取り入れていったのです。

バブル期とのリンク

Winkの存在を理解する上で欠かせないのが、バブル期という時代背景 です。経済が好調で、街にはディスコやブランドショップがあふれ、華やかな消費文化が広がっていました。その中で、ユーロビートを駆使した楽曲や無表情でクールなパフォーマンスは、「大人びた都会的なスタイル」を体現していました。

つまり、Winkは音楽だけでなく、時代の空気を凝縮した存在であり、「バブルの申し子」ともいえるのです。

アイドル像の変革とその後

Winkの成功は、アイドルに「笑わなくてもよい」「個性で勝負できる」という新しい可能性を提示しました。彼女たちのスタイルは、後のJ-POPシーンやガールズユニットに大きな影響を与えています。

例えば、90年代以降のPerfumeやBiSHのような「笑顔に依存しないユニット型アーティスト」へとつながり、アイドル文化の多様化を加速させました。

まとめ

Winkは、80年代後半の歌謡曲シーンにおいて異彩を放つ存在でした。無表情でクールなスタイル、ユーロビートを取り入れた革新的な楽曲、そしてバブル期の消費文化と結びついたファッション性。

彼女たちは「アイドル冬の時代」とも呼ばれる時期を乗り越え、新しいアイドル像を築き上げたのです。そしてその影響は、90年代以降のJ-POPや現代のガールズユニットにも脈々と受け継がれています。

Winkの存在は、単なる一時的なブームではなく、「アイドルの在り方を変えた革新」として語り継がれるべきものなのです。

参考文献

- 馬飼野元宏『アイドルと昭和歌謡』NHK出版、2018年

- 田家秀樹『ヒットの正体 80年代歌謡曲の真実』講談社、2015年

- 渡邊裕子『昭和アイドル歌謡史』青弓社、2020年

- 朝日新聞文化欄「Winkとユーロビートの衝撃」2018年記事