京都の世界遺産を学ぶ30日

Day11「平等院 ― 鳳凰堂と極楽浄土の思想」

こんにちは。「京都の世界遺産を学ぶ30日」シリーズの11日目です。

今回は、宇治市に位置する日本を代表する寺院 平等院(びょうどういん) を取り上げます。

平等院とは?

平等院は、平安時代中期の1052年に関白・藤原頼通によって建立された寺院です。もともとは藤原家の別荘でしたが、浄土信仰が広がる時代の流れの中で寺院に改められました。

1052年は「末法思想」の広がりと重なります。仏教の教えが正しく伝わらなくなると信じられた時代、人々は「極楽浄土」に救いを求めました。その象徴として建てられたのが、平等院の中心建築 鳳凰堂 です。

鳳凰堂 ― 極楽浄土を体現する建築

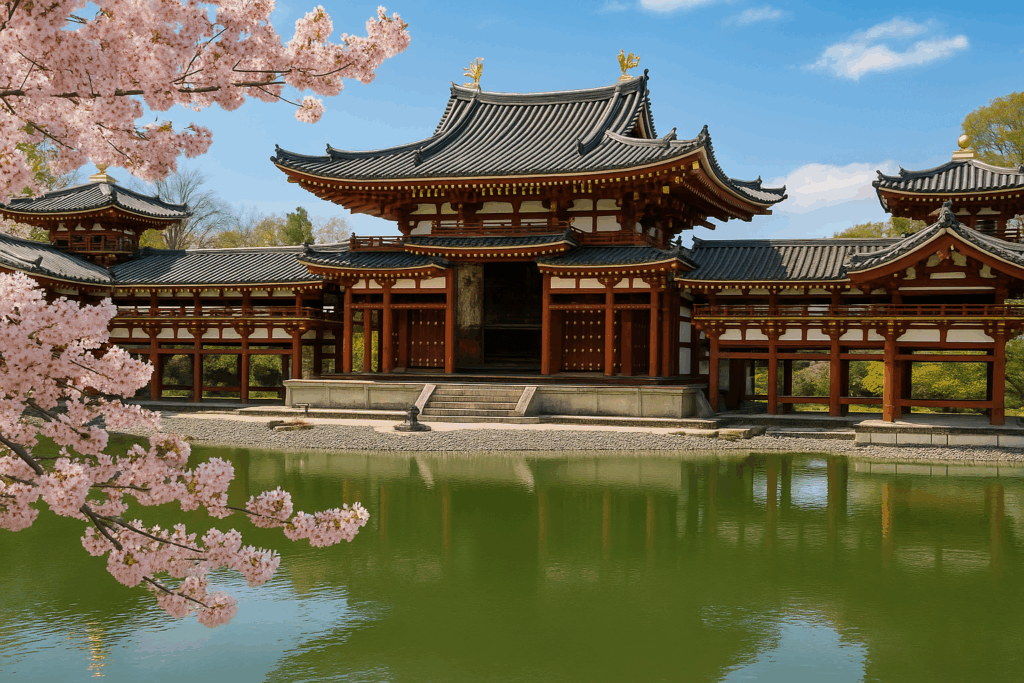

鳳凰堂は阿弥陀如来を本尊とし、西方浄土の宮殿を地上に再現したものです。建物全体が池に面して建てられ、水面に映る姿はまるで極楽の景観そのもの。翼を広げた鳳凰に見えることから「鳳凰堂」と呼ばれています。

堂内には、仏師・定朝(じょうちょう)が手がけた国宝「阿弥陀如来坐像」が安置されています。穏やかな表情で知られるこの像は、平安時代の浄土信仰を象徴する傑作です。

さらに、堂内の壁や扉には雲中供養菩薩像(うんちゅうくようぼさつぞう)が舞うように描かれ、楽器を奏でる姿は極楽浄土の世界を華やかに演出しています。

鳳凰のシンボル

鳳凰堂の屋根に立つ金色の鳳凰像は、日本文化を代表する意匠となりました。現在の1万円札や10円硬貨には、平等院鳳凰堂と鳳凰像がデザインされています。つまり、平等院は日常生活の中でも日本人に最も身近な世界遺産の一つなのです。

平等院と庭園

池を中心に据えた浄土庭園も大きな見どころです。阿字池(あじいけ)と呼ばれる池は、阿弥陀仏の浄土を象徴するもので、建物と水面の調和が訪れる人を魅了します。四季折々の風景も美しく、春の藤棚は特に有名です。

画像はイメージです

世界遺産としての価値

平等院は1994年、「古都京都の文化財」の一部としてユネスコ世界遺産に登録されました。評価の理由は、浄土信仰を象徴する建築・仏像・庭園がそろって現存し、平安時代の宗教文化を今に伝えている点にあります。

極楽浄土の思想を具体的な形にした平等院は、単なる歴史的建造物ではなく、精神文化を体感できる場でもあるのです。

平等院のHPはこちら→ https://www.byodoin.or.jp/

まとめ

平等院は、藤原頼通が建立した浄土信仰の結晶であり、日本文化の象徴ともいえる存在です。鳳凰堂の姿は今も多くの人を魅了し、日常生活にも根付いています。

次回は「宇治上神社 ― 日本最古の神社建築」を取り上げます。平安時代の神社建築が今に伝わるその価値を探っていきましょう。

出典

- 平等院公式サイト

- 文化庁「古都京都の文化財」

- ユネスコ世界遺産センター「Historic Monuments of Ancient Kyoto」