京都の世界遺産を学ぶ30日

Day2:平安京の誕生 ― 千年の都の始まり

こんにちは。「京都の世界遺産を学ぶ30日」シリーズの2日目です。

今日は、京都の歴史の原点ともいえる「平安京の誕生」について見ていきましょう。

平安京が築かれた背景

8世紀末、日本の都は奈良の平城京に置かれていました。しかし平城京は仏教勢力の影響が強まり、政治の独立性を保ちにくい状況になっていました。さらに地理的にも水害や疫病が多発し、都を移す必要性が高まっていたのです。

桓武天皇は784年に一時的に長岡京へ遷都しましたが、わずか10年足らずで再び新しい都を探します。その理由は、工事責任者であった藤原種継の暗殺事件や、建設地の不吉な出来事が相次いだためでした。

そこで新たな都として選ばれたのが、現在の京都盆地です。山に囲まれ、鴨川や桂川といった豊かな水系に恵まれたこの地は、風水的にも理想的とされました。そして794年、桓武天皇はここに「平安京」を造営します。これが後に「千年の都」と呼ばれる京都の始まりです。

平安京の設計と特徴

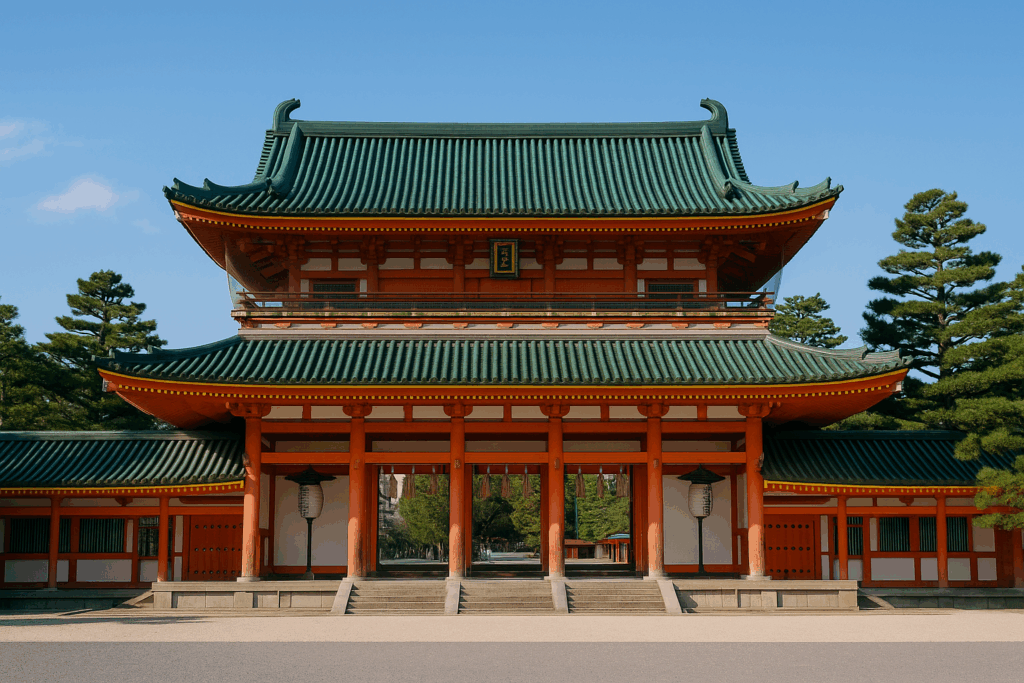

平安京は中国の唐の都「長安城」を手本とし、碁盤の目状に道が走る整然とした都市計画が採用されました。都の中央には大内裏(天皇の住まいと政治の中心施設)が置かれ、そこから南に向かって朱雀大路がまっすぐ延びていました。朱雀大路の南端には羅城門がそびえ、都の玄関口として機能していたと伝えられています。

さらに、東西には条坊制(じょうぼうせい)と呼ばれる区画整理が施され、現在の京都市街の基盤となっています。たとえば四条通や五条通といった地名は、平安京の町割りをそのまま引き継いでいるのです。

「千年の都」として続いた理由

平安京が特別なのは、単なる遷都ではなく、1000年以上にわたり都として機能した点にあります。桓武天皇の時代から明治維新まで、天皇の住まいと公的な儀式は基本的に京都で続けられました。

その背景には、京都盆地の地理的安定性や、豊かな文化を生み出した人々の営みがあります。仏教や神道、貴族文化や武家文化、茶道や能といった芸術までもが、この地で花開きました。世界遺産に登録された寺社や城郭は、その長い歴史の証人でもあるのです。

平安京を歩いてみる

現代の京都においても、平安京の痕跡を感じることができます。朱雀大路にあたる千本通、羅城門跡、公園として残る大極殿跡など、街を歩けば「千年の都」の原点に触れられます。観光名所として有名な世界遺産も、元をたどれば平安京の都市設計の中に配置されていた存在なのです。

まとめ

794年に誕生した平安京は、桓武天皇の理想と願いを込めた都でした。その都市計画は今なお京都の街に息づき、千年以上にわたる歴史と文化の基盤を形づくりました。

次回は、その平安京において日本仏教の中心的役割を果たした「比叡山延暦寺」をテーマに取り上げます。京都の世界遺産の旅はまだ始まったばかりです。

出典

- 『日本の歴史 3 平安京と貴族社会』(講談社学術文庫)

- 京都市歴史資料館「平安京の成立と構造」

- 文化庁「古都京都の文化財」