80年代歌謡曲について

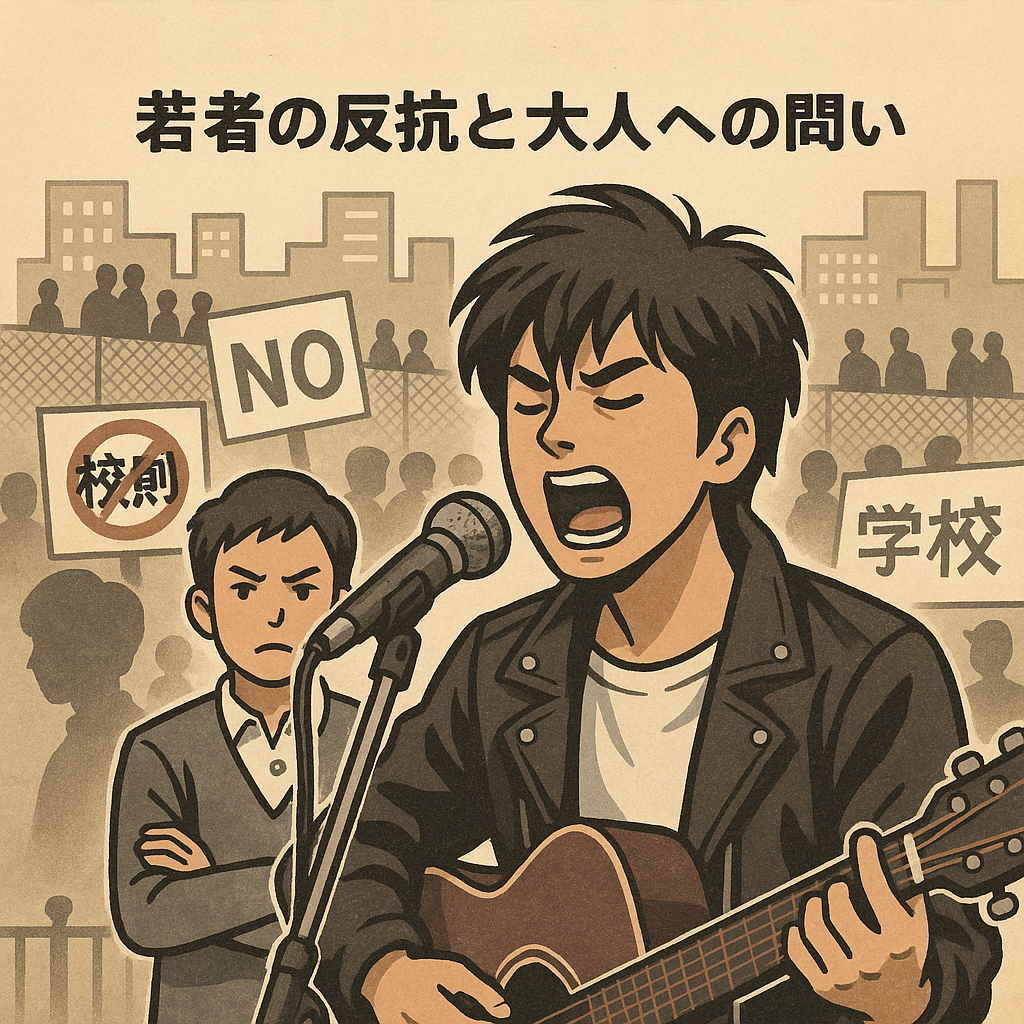

Day26:社会問題を映す歌 ― 若者の反抗と大人への問い

1980年代の歌謡曲といえば、松田聖子や中森明菜といったアイドルの華やかなヒット曲を思い浮かべる方も多いでしょう。しかしその陰で、社会に対する違和感や反抗心を赤裸々に歌い上げるアーティストも数多く登場しました。バブル経済による繁栄が進む一方で、格差や閉塞感を抱える人々も少なくなく、そうした現実を映し出す楽曲が支持されたのです。

尾崎豊 ― 若者の代弁者

尾崎豊は、80年代に登場した最も象徴的な「若者の声」でした。1983年にデビューし、「15の夜」で瞬く間に注目を集めます。バイクを盗んで走り出すという衝動的な歌詞は、決して模範的ではありませんが、社会に適応できず葛藤する少年の心情をリアルに描き出しました。

また「卒業」では、学校という制度への不信感や、大人たちが作り上げた社会への疑念を真正面から歌い上げています。当時の若者にとって、それは単なる歌ではなく「自分たちの存在を代弁してくれるメッセージ」として響きました。尾崎は「傷ついた青春の象徴」であり、彼の歌が一部の熱狂的ファンに“生き方そのもの”として受け止められたことは特筆に値します。

長渕剛 ― 社会の厳しさと生きる力

同じく80年代に強いメッセージを放ったのが長渕剛です。「乾杯」は結婚式ソングとして知られていますが、実は人生の節目を描いた普遍的なメッセージソングでもあります。そして1988年に発表された「とんぼ」は、社会に翻弄されながらも生き抜こうとする人間の姿を描いた代表作です。

「人は悲しい悲しいものですね」という冒頭の歌詞は、多くの人の胸に突き刺さりました。当時の労働者や社会に疲弊した人々にとって、この曲は「現実を突きつけられながらも、なお生きていく勇気」を与えてくれる応援歌となったのです。長渕の力強い歌声と男臭いパフォーマンスは、アイドル黄金期の裏で社会派の音楽が確かに存在していたことを示しています。

バブルの陰で抱えた閉塞感

1980年代は「バブル景気」の華やかさで語られることが多いですが、全ての人がその恩恵を受けていたわけではありません。学歴社会の競争、非正規雇用の不安、都市と地方の格差、家庭や学校での抑圧……。そうした問題に直面していた若者にとって、尾崎や長渕の歌は現実の痛みを代弁する「叫び」そのものでした。

歌謡曲という大衆音楽が、恋愛や青春だけでなく社会の歪みをも映し出したことは、80年代文化の奥深さを物語っています。

社会派ソングが果たした役割

尾崎や長渕の楽曲は、必ずしも万人に受け入れられる「心地よいポップス」ではありませんでした。時に問題提起が強すぎて敬遠されることもありました。しかし、それこそが彼らの価値であり、歌謡曲が「単なる娯楽」ではなく「文化的な表現手段」であることを示す存在だったのです。

カラオケ全盛の80年代後半には「乾杯」や「とんぼ」が人々に繰り返し歌われ、日常の場でも社会的メッセージが共有されました。これにより、歌謡曲は社会をつなぐ媒体としての役割も果たしたといえるでしょう。

後世への影響

尾崎豊は26歳という若さで亡くなりましたが、彼の楽曲は今も多くのアーティストにカバーされ続けています。長渕剛もまた、現在に至るまで精力的に活動し、世代を超えて影響を与えています。90年代以降のミスチルやGLAY、さらには2000年代のEXILEやRADWIMPSといったアーティストも、社会問題や生き方のメッセージを音楽に込める流れを引き継いでいるといえるでしょう。

まとめ

80年代の歌謡曲は、単に華やかで軽やかなポップソングだけでなく、社会の痛みや疑問を映し出す「鏡」でもありました。尾崎豊の反抗と孤独、長渕剛の力強い生き様。それらはバブル期の喧騒の裏側に存在した現実を代弁し、多くの人々の心に深く刻まれました。

こうして振り返ると、80年代歌謡曲の奥行きは、恋愛・青春・社会と多面的であり、単なる懐メロとしてではなく「時代を語る資料」としての価値を持ち続けているのです。

参考文献

- 中川右介『歌謡曲の時代』新潮文庫、2006年

- 馬飼野元宏『80年代音楽の光と影』音楽之友社、2011年

- 『朝日新聞』「尾崎豊と若者の共感」(1985年)

- 『読売新聞』「長渕剛『とんぼ』が支持される理由」(1988年)

- NHKアーカイブス「バブル期の影と音楽文化」